50 años desde la llegada de algunos chilenos a Rumanía

El trauma nos deja con la culpa que el agresor no sintió. Sobre el encuentro improbable, en el terreno del comunismo, de dos personas nacidas en dos extremos del mundo: Chile y Rumanía.

Cuando las comunidades cambian drásticamente sus referentes, pueden llegar a condenar al exilio a algunos de sus miembros. De esta manera, la tierra materna se convierte en una hidra asesina que arroja a sus hijos en todas las direcciones. Es una práctica tan presente en la historia que parece ser universalmente humana. Puede ser un mecanismo de aseguramiento de la diversidad, puede provenir del miedo al incesto, o puede ser vestigio de un antiguo ritual de selección. Sin importar cuál sea el motivo de estas prácticas, en algún momento, cada región se convierte en un espacio impropio para los miembros de la comunidad, condenándolos al destierro.

Alrededor del año 1973, Chile y Rumanía fueron complementarios. Mientras Pinochet agredía y expulsaba a los jóvenes partidarios de Allende, Ceaușescu mantenía a su población encerrada en el comunismo. Esta coincidencia permitió que algunos refugiados chilenos comunistas recibieran asilo político en Rumanía. De esta manera, rumanos y chilenos compartimos un comunismo traumatizado, el cual nos ayudamos mutuamente para hacerlo soportable. Durante un período histórico, los chilenos refugiados y los rumanos sequestrados nos brindamos apoyo para poder sobrevivir a nuestros traumas.

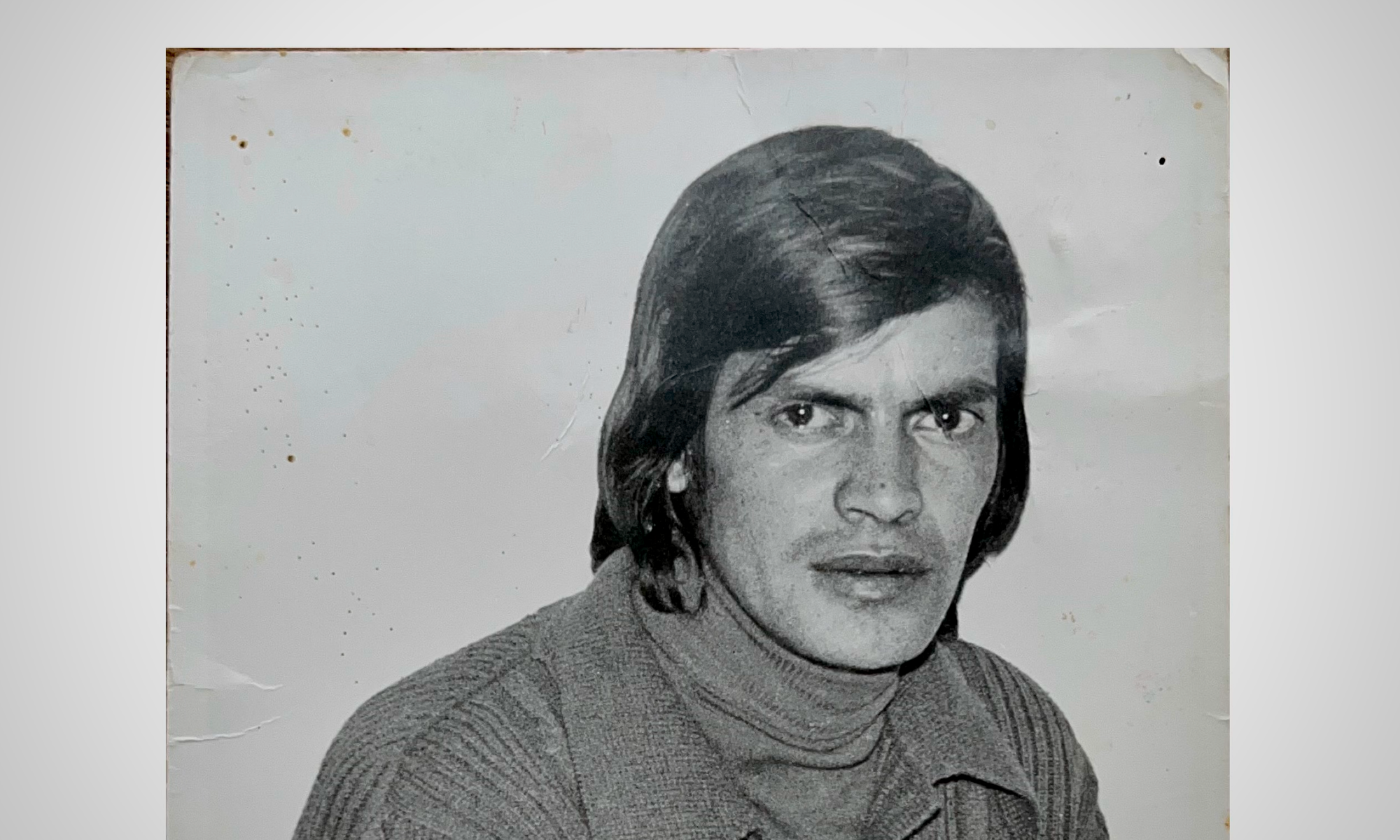

Tenía menos de tres años cuando Carlos Macaya Muñoz, conocido como Carlo, llegó a nuestra casa. Justo estábamos conmemorando a mi abuelo y toda la familia se preparaba para el ritual. Todavía estaba enfadada con mi familia, que inexplicablemente para mí, había enterrado a mi abuelo y lo había dejado allí. Mi mente no entendía ni la implacabilidad de la muerte ni la importancia higiénica del ritual. Viendo la agitación con la que la familia preparaba una gran comida para mi abuelo, pensé que regresaría. Papá entró por la puerta trayendo a Carlo, su nuevo compañero de trabajo. ¡Lo reconocí de inmediato! Me pareció un cambio natural: mi abuelo, rubio de ojos verdes, se había oscurecido por estar en la tierra. La edad no era un indicio serio, ya que en ese momento, todos los adultos me parecían de una especie única: la de los "adultos". Así que me lancé a sus brazos. Más tarde supe que fue una recuperación mutua: Carlo vio a su hija Aliette en la pequeña morena que era yo, a quien se vio obligado a dejar en Chile. Un abrazo, en el que cada uno buscaba a alguien más, llevó a la expansión de la familia con otro miembro.

Este encuentro entre dos extraños afligidos que curan sus heridas tratando de llenar sus pérdidas es representativo de la supervivencia conjunta en los oscuros años del comunismo, que los rumanos soportaron junto a los chilenos. Secuestrados en un país del que Ceausescu no nos permitía salir para viajar, aún teníamos acceso a la cultura de la comunidad chilena, a la que se sumaron comunistas de Brasil, Argentina y algunos países africanos. Tanto Carlo como yo nos maravillábamos de las diferencias y similitudes culturales. Encontrábamos motivos étnicos comunes en las tejidos tradicionales rumanos y mapuches, descubríamos rituales y costumbres similares.

Las diferencias me hacían dudar de la naturalidad de las prácticas de mi cultura, me llevaban a cuestionar, buscar explicaciones. La mirada sorprendida de Carlo me instaba a reflexionar sobre gestos, palabras y costumbres que de otra manera habría considerado naturales. Él me ofrecía una nueva perspectiva: ¡todo puede ser diferente! Lo que es común no es "normal", sino solo una costumbre que depende de un tiempo y un espacio cultural.

Carlo encontró en mi extensa familia, a lo largo de varias generaciones, una tribu que adoptó y educó. No toleraba la segregación de edades tan practicada en Rumania. Los ancianos y los niños participaban igualmente en la diversión. Así aprendí a bailar, a escuchar música latina, a ser tomado en serio, a participar en acalorados debates políticos.

Para Carlo, el comunismo era sagrado, pero para nosotros era una atrocidad. Él consideraba al régimen de Rumania como una aplicación dictatorial del comunismo: "Es cheugismo, estudiasa Lenin", me instaba dando un libro.

Sus compatriotas eran "los parientes" más cercanos, siempre antes que su propia familia que formó en Rumania. Sus penas y necesidades siempre estaban en primer plano, a ellos acudía sin pensar. No fue fácil para su esposa rumana, ni para sus tres hijos.

Yo misma descubrí emociones que tenían su origen en sus experiencias. Durante años, me sentí abrumada por la añoranza de un país que no había perdido, asustada por agresiones que no había sufrido. La música de Julio Iglesias no me parecía romántica en absoluto, sino como un agujero que te atrae y te traga deprimido. Entendía el español, pero me parecía indecente adentrarme en la intimidad de aquellos que tenían tan poco de su propia cultura, así que decidí dejar de entenderlo. Carlo conocía el rumano con sutileza y profundidad, pero siguió manteniendo su acento como un orgullo de pertenecer a Chile. Como en un espejo, yo también me siento irremediablemente enamorada de mi lengua materna y, por una fidelidad desalentadora, tropiezo cada vez que intento pronunciar en cualquier otro idioma.

Carlo me decía en broma, y yo le creía, que todos sus atributos se debían a que era chileno. Me imaginaba a los chilenos como súper personas alegres de las tristes que eran. Bajo la máscara de un humor inteligente siempre presente, Carlo ocultaba cuidadosamente una tristeza tan grande que se transmitía como un tesoro heredado. Con su humor se volvía familiar y dominaba el ambiente, que se transformaba en alegre y relajado. Sin embargo, ese mismo humor le servía como escudo para no ser tomado en serio, para que nadie se acercara demasiado. El humor lo sostenía para no hundirse en el dolor y lo protegía de los recuerdos que podrían haberlo retraumatizado.

Todo esto me ayudó a sentirme cercana a mis pacientes expatriados y a aquellos traumatizados por una comunidad que no validó su sufrimiento, que no los defendió ni los reconoció. Por eso, para mí, un marco psicoanalítico contenedor no solo implica referencias maternales y paternales, sino también elementos culturales que permitan la definición del yo.

Carlo no pudo regresar a Chile, se sintió demasiado culpable por haber sobrevivido al terror y al exilio, por haber formado una nueva familia y por haber disfrutado. El trauma nos deja con la culpa que el agresor no sintió.

El presente no puede disfrutar de la paz si no recupera a las víctimas del pasado.

Nosotros, chilenos y rumanos por igual, podemos sanar de los "fantasmas" que nos acechan perpetuando transgeneracionalmente un trauma que puede detenerse aquí. Por eso, considero esencial que los regímenes políticos existentes sean curativos: que reconozcan el terror, el abuso y los condenen.